Novela

-

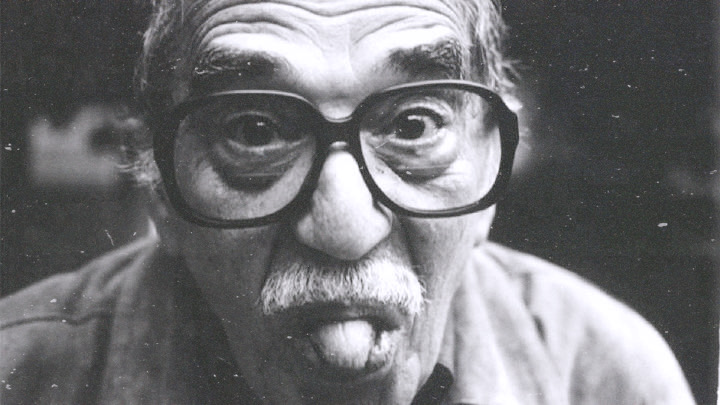

En la eternidad nos veremos, Gabo

El pasado 17 de abril se cumplieron diez años de la muerte de Gabriel García Márquez, o Gabo. Por ello, le dedico un texto a su novela póstuma: En Agosto nos Vemos Continue reading

-

La jodida realidad

Hace una semana se entregaron los premios Oscar. Y ‘American Fiction’ se llevó el de “Mejor guion adaptado”. Curioso es que los resultados de la premiación bien podrían servir para una secuela a esta película Continue reading

-

Una serie de desafortunados eventos

A finales del año pasado se estrenó la versión cinematográfica de ‘Leave the World Behind’ que adaptó Sam Esmail. Así que aquí va un texto sobre la novela de Rumaan Alam y también sobre la película Continue reading

-

En vilo

En los próximas semanas sabremos si habrá (o no) una segunda temporada de ‘The Changeling’. Mientras, va un texto, en el blog de las filias y las fobias, sobre la primera temporada… Continue reading

-

Adaptando al detective

En el blog de las filias y las fobias va un largo texto sobre ‘Die Hard’ y sus secuelas (menos de una, que no existe 😂) Continue reading

-

¿Todo depende de quién cuente el chiste?

En el blog de las filias y de las fobias escribo sobre la adaptación que hizo Fernando Frías de la Parra de la novela: ‘No voy a pedirle a nadie que me crea’ de Juan Pablo Villalobos… Continue reading

-

Una promesa cumplida

Michael Connelly acaba de publicar una nueva novela. Aún no la leo, pero aprovecho eso para hablar sobre él y sobre su obra… En el blog de las filias y las fobias, claro… Continue reading

-

Un Crimen Americano

Mucho se ha escrito y hablado sobre la adaptación cinematográfica de ‘Killers of the Flower Moon’ dirigida por Martin Scorsese. Por ello, en el blog de las filias y las fobias escribo sobre el libro de David Grann Continue reading

-

¿La tercera es la vencida?

Riley Sager es uno de los autores cuyas novelas estoy leyendo como “poseído”. Por ello, en el blog de las filias y las fobias publico un texto sobre su historia… Continue reading

-

Una cabeza llena de historias

En el blog de las filias y de las fobias, recupero el texto dedicado a Paul Tremblay que escribí a propósito de la «adaptación» de una de sus novelas Continue reading