-

Continue reading →: No importa si duele

Continue reading →: No importa si duele‘Valor Sentimental’ es la última cinta de Joachim Trier y en el blog de las filias y de las fobias está mi opinión sobre ella.

-

Continue reading →: El candor del padre Dupenticy

Continue reading →: El candor del padre DupenticyDesde hace unos días la tercera entrega de la franquicia ‘Knives Out’ (que debía tener otro nombre, la verdad) está en Netflix. Y por acá mi texto sobre ella

-

Continue reading →: Para vivirla

Continue reading →: Para vivirlaResulta que en Netflix, casi como el tal árbol que cae solo en el bosque, está ‘Train Dreams’ dirigida y co-escrita por Clint Bentley. Y le he dedicado un texto…

-

Continue reading →: Paranoia controlada

Continue reading →: Paranoia controlada‘Bugonia’, último largometraje dirigido por Yorgos Lánthimos estará lleno de novedades, pero la pregunta es ¿y eso hace que valga la pena verla? Por acá un texto al respecto

-

Continue reading →: La adaptación y la furia

Continue reading →: La adaptación y la furiaEn el 2025 se estrena ‘The Running Man’, que adapta una novela distópica que ocurre en el 2025. La adaptación la hizo Edgar Wright bajo el argumento que se necesitaba una versión fiel a la novela de King/Bachman. Desde acá, pregunto ¿en serio, eso se ocupaba?

-

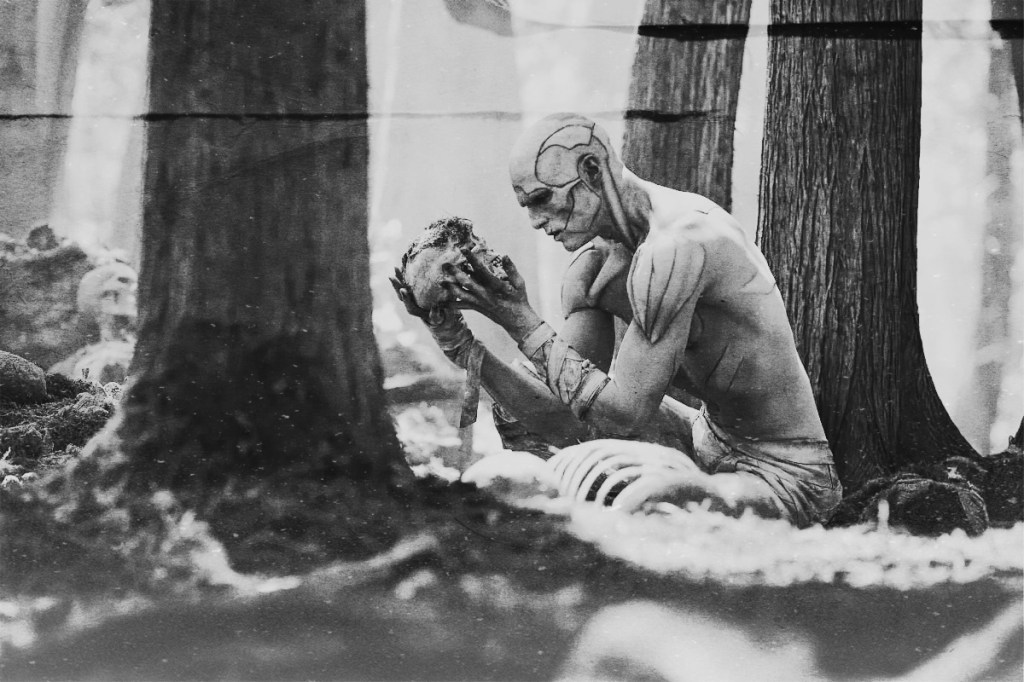

Continue reading →: Apuntes para una Saga Salvaje

Continue reading →: Apuntes para una Saga SalvajeAprovechando el estreno de ‘Predator: Badlands’, novena entrega de la franquicia, le dedico un texto no tanto a la nueva película, sino al personaje (o personajes) central: el Predator

-

Continue reading →: En busca de la criatura perdida

Continue reading →: En busca de la criatura perdidaDespués de años, Guillermo del Toro por fin pudo filmar su versión de ‘Frankenstein’. Y acá le dedico un texto, en el blog de las filias y de las fobias…

-

Continue reading →: Inesperada secuela

Continue reading →: Inesperada secuela‘Black Phone 2’ se ha estrenado, y por acá está el texto dedicado a esta secuela ¿Necesaria?

-

Continue reading →: ¿Estallidos cercanos?

Continue reading →: ¿Estallidos cercanos?Hace unos días se «estrenó» ‘A House of Dynamite’ de Kathryn Bigelow, y resulta que sus «ondas de choque» han impactado a cierto sector de la crítica que nada tiene que ver con el cine… Acá el texto…

-

Continue reading →: El legado Bachman

Continue reading →: El legado BachmanA Richard Bachman, que «murió» en 1985 por un «cáncer de seudónimo’, le han adaptado dos novelas este 2025. Una ya en salas y otra por estrenar. Así que, va su texto…

¡Hola!

Agustín Galván

Estás en el blog: filias y fobias de @duendecallejero. Inicié escribiendo sobre mis gustos y disgustos en materia de cine y literatura en algún momento del 2003. Solo que entonces fue en otro lugar, en otro espacio (ahora fallecido). La versión que ahora vistas es nueva (aunque ya tiene sus años). Gracias por la visita y si te apetece, deja tu comentario.

Para comunicarse:

Suscripción

Para recibir en tu correo cualquier actualización del blog…